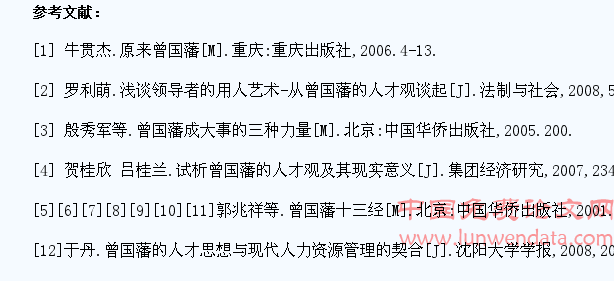

G637 A 1673-820908-00-02

曾国藩字涤生,湖南湘乡人。他胸怀济世之志,从湖南农村走上京师的道路;他镇压太平天国运动,开洋务运动之先河,被誉为“中兴1、臣”,他是中国近代史上非常重要的人物之一。近代史学鼻祖梁启超评论道:“曾文正者,岂惟近代,盖有史以来不一二睹之大人也已;岂惟国内,抑全世界不一二睹之大人已。”[1]毛泽东在给友人的信中写道“愚于近人,独服曾文正”,蒋介石也称“曾公人格乃国人精神典范”。这样来看,曾国藩在中国近代史上写下了浓墨重彩的一笔。他的收获得益于他兼容并包的人才观,使得周围贤才云集,不只有李鸿章、左宗棠如此的晚清重臣,还有华蘅芳、徐寿如此的西学之才;他的荣耀更得益于他知人善任,无论在“屡败屡战”的血雨腥风中,还是在几十年官场的摸爬滚打中,他善借别人智慧,发展大局,收获一番事业。可以说,曾国藩的用人思想是中国近代文化中的一颗明珠,对今天的人力资源管理仍具备借鉴意义。

1 曾国藩的知人之明

曾国藩的成功之道在于其有知人之明。《清史稿.曾国藩传》中说:曾国藩“尤知人,善用,所收获荐举者不可胜数”。[2]曾国藩以中国几千年的用人思想为积淀,以封建政治家的独具慧眼,广揽人才,形成人才济济的同治中兴之势。而更能说明曾国藩知人之明的就是他成功为自己选择了事业的继承者---李鸿章。他评价李鸿章说:“少荃天资于公牍最相近,所拟奏咨函批,皆有大过人之处,以后建树非凡,或竟青出于蓝,亦未可知。”[3]日后的李鸿章果然不负曾公之望,擎巨擘、办洋务、建水师,执掌清朝军事、外交大权近30年,青出于蓝而胜于蓝。无怪乎曾国藩的幕僚好友在为他作的墓志铭中赞誉他:“以美教化育人才为己任,而尤以知人名天下,一见能辨其才高下与其人之贤否。”[4]下面将从识人标准、识人渠道两个方面讲解曾国藩的知人之明。

1.1 以德为本的识人标准

以德为本是曾国藩识人的根本标准。他指出:“德若水之源,才即其波澜;德若木之根,才即其枝叶。”[5]当二者不可兼得时,他更强调“德”,他觉得“与其无德而近于小人,毋宁无才而近于愚人”。[6]但曾国藩不是空泛谈“德”之辈,他将“以德为本”具体分为三个标准:

1)以朴实识人。曾国藩一再强调:“大概观人之道,以朴实质廉为质,以其质而傅以别人,斯为可贵。”[7]曾国藩手下的一员大将塔齐布原本是绿林中的一名下级军官,但他却不被绿林的酒肉之气所染,天天早起,认真练兵.曾国藩正是重视他的“朴实”,提拔塔齐布于绿林之中。可见曾国藩选人,不问出身,不问名望,重在品质。在当时那个血雨腥风的战争环境,得一朴实之人,特别得一朴实之将,实在难能可贵。假如说塔齐布以朴实动人,那样彭玉麟则以廉洁为曾公所重。彭玉麟,不要官、不要钱,多次将俸禄用于建设长江水师。在天下大乱、人怀苟且之心的年代,能这样淡泊名利,廉洁奉公,难怪曾国藩将心爱的水师交于彭玉麟执掌。曾国藩基于年代背景,选拔朴实廉洁之人的做法虽然有肯定的局限性,但重视品行的选人之道对现代的人力资源评测仍具备借鉴意义。

2)以志趣识人。中国古时候思想家大多看重志趣的培养,志存高远是成大事的先决条件.曾国藩熟读孔孟之道,精通程朱理学,将“塑身、云筑网、治国、平天下”的理念奉为生活信条。他本人就是一个胸怀大志的人,并以“不为圣贤,便为禽兽”的座右铭勉励自己。所以他在选拔人才的时候特别重视人的志向。他提出:“凡人才高下视其志趣,卑者安流俗、庸俗之规,而且日趋污下;高者慕往哲隆盛之轨,而日就高明,贤否智愚,所由区矣”。[8]他觉得通过看一个人的志向高低,就能知道其能力才干。

3)以务实识人。曾国藩成长在湖南,受湖湘文化中理学经世的思想熏陶,曾国藩务实,主张躬身入局。他曾多次提到选拔人才的规范是“有操守而无官气,多条理而少大言”。[9]“有操守”即品德好,这是他选人之根本。“无官气”就是不摆官架子,脚踏实地做事。“多条理”就是做事条理明确,有条不紊。“少大言”就是少说大话、空话,多做实事。总之,曾国藩不只重视有德之人,也重视勤勤恳恳、踏实肯干之人。在选拔政治人才时,曾国藩以“五到”为标准,也就是说做一名绩效出色的官员要做到“五到”。“五到”即“身到、心到、眼到、手到、口到”。[10]亲身体察民情,此谓之“身到”;用心剖析事情的条理,寻求解决之法,此谓之“心到”;要专心批阅公文,察看下属,此谓之“眼到”;要勤做笔记,以防遗漏,此谓之“手到”;对下属多加叮嘱,此谓之“口到”。“五到”与“有操守而无官气,多条理而少大言”的规范都体现了曾国藩躬身入局、重视实践的思想。

1.2 多种多样的识人渠道

曾公善识人,不只有系统的识人标准,而且识人渠道也是多种多样。在那个没科学的心理测量工具、没发达的计算机技术的年代,能凭一己之力选拔出色人才以成大业,这与曾国藩个人的常识经验积累是分不开的。曾国藩识人主要通过以下三个渠道:分类比较、自然察看和商品剖析。这类办法对现代人力资源评测的进一步进步有借鉴意义。

1)分类比较法。曾国藩将人才分为两类,一种是官气较重,一种是乡气较重。[11]官气较重的人喜欢摆架子,讲资格,说话人云亦云,办事遇事仅凭信件或其他人口中所说,不去亲身历程一番。而乡气较重的人喜欢逞强好胜,标新立异,说话办事顾前不考虑后。虽然二者各有缺点,但曾国藩重视乡气较重的人。他的湘军大多是乡气较重的湖南农民,虽然好逞强,但忠义质朴,特别在曾国藩躬身入局思想的熏陶下,亦可以吃苦耐劳,能打硬仗。这也是官气十足的八旗兵节节败退,而曾国藩的湘军却可以与太平天国军相抗衡是什么原因。这样来看,曾国藩与洪秀全之胜败并不是偶然。

2)自然察看法。自然察看是国内古时候人才评测最常见的办法。曾国藩借鉴中国古时候各种相士之法,并结合我们的实践经验,汇总了一套理论价值与实践价值并重的观人之法,并著有《冰鉴》一书。曾国藩观人不同于江湖相士的骗人之术,他不以貌取人,而观人“气”“神”,并重视从细微处识人。他在察看人时,“注视移时不语,见者竦然,退则记其优劣,无或爽者。”并指出,辨别人才需多见几次、勤加察看,才能大概知道。李鸿章向曾国藩举荐三个人,在约定的会面时间,曾国藩故意不见而躲在屏风后察看三人。只见其中一人面无焦灼之色,气定神闲,悠然观赏墙上的字画,而另两个人则看上去不耐烦、焦躁不安。当曾国藩从屏风后出来问及墙上的字画时,只有一人对答,此人就是淮军名将,台湾第一任巡抚刘铭传。自然察看法虽然主观性比较大,对主试者的常识经验需要较高,但对现代人力资源评测中的面试技术的进一步进步具备启发意义。

3)商品剖析法。商品剖析法即通过剖析诗歌、文章等个人作品选拔人才。这种办法不只便捷且信度较高。中国古时候传统思想中的“文如其人”“字如其人”对人才的选拔影响深远,从科举取士到现行的各种考试规范,以文选人经久不衰。曾国藩在吸收古时候传统思想的基础之上,选拔人才不拘一格。薛福成原本是一个江南落第秀才,虽不善于八股文,却饱读诗书,胸怀治国安邦之志。以一篇条理明确、文笔流畅的《上曾侯书》而得到曾国藩的重用。后曾出任四国公使,写作不少时政价值非常高的文章。

2 对现代人力资源评测的启示

曾国藩的“知人之明”不只体系完备,而且见解独到。这既是曾国藩个人常识经验累积的结果,也是中国古时候人事思想的传承与进步。虽然曾国藩的人才思想有肯定的年代、阶级局限性,但对现代人力资源评测仍具备借鉴意义。

1)选人“德”为先。21世纪,常识经济年代,人才在推进国家进步社会进步的进程中用途愈加大,人才的争夺战也愈演愈烈。虽然人才难求,但在选拔人才时需要严把“品德”关。“德”是古时候人才评测的最重要标准,《资治通鉴》中也写到“才者德之资也,德者才之帅也”,曾国藩更是本着“以德为本”的规范进行人才的选拔。同时,现代管理学大师德鲁克觉得,人的品德与正直本身并未必能收获什么,但一个人的品德正直方面有缺点,就足以败事。[12]德才兼备者每人得而提拔,有德无才者可培训磨练,必成可用之才;有才无德者则坚决拒之,由于才能可通过培训得以提升,而品德的修炼则非朝夕之事。而且,有才无德者一旦对企业进行破坏,对企业的打击总是非常沉重,如此的例子并不鲜见。因此,在人才评测的过程中,要借鉴曾国藩“以德为本”的知人经验,选人“德”为先。

2)综合运用多种评测工具,提升评测信度、效度。曾国藩在辨别人才时不仅仅是通过一种渠道,而是综合运用多种渠道。他会结合用察看法和商品剖析法来全方位衡量一个人。现代人力资源评测进步至今,已经成功开发并应用多种评测工具。但每一种评测工具都有其局限性,不可以全方位反映人的属性。因此,综合运用多种评测工具,提升评测的信度、效度,已成为现代人力资源评测未来发展趋势。比如,企业在选拔高级管理职员时,会使用简历筛选,笔试、心理测量、结构化面试、情景测验等一系列工具,目的就是提升评测的信效度,为企业找到理想人选。

3)提升人力资源评测职员的素质。曾国藩在知人方面的成功,主要归功于他深厚的常识积淀,丰富的实践经验。现代人力资源评测的进步日臻成熟,对评测职员的素质提出了挑战。作为专业的评测职员,不只要拥有管理学、心理学、统计学等专业常识,而且需精通计算机、软件剖析等技术,同时应拥有好的职业道德。假如评测职员不可以运用工具为组织选拔出色的人才,那样,无论对组织还是对人力资源都是一种浪费。因此,提升评测职员的素质,对组织的人才选拔及长远进步意义重大。

3 结语

曾国藩的知人之明为其收获大业打下坚实的基础,不只当政时周围贤才云集,而且死后其继承者更是继往开来。因此,以史为鉴,学习曾国藩的知人之明,是非常有必要的。对于人力资源管理者来讲,不断提升人力资源评测的理论水平及其应用技能,为组织选拔出色人才,并知人善用,才能使组织在激烈的角逐中立于不败之地。