中图分类号:G122 文献标志码:A 文章编号:1002-2589(2013)06-0150-03

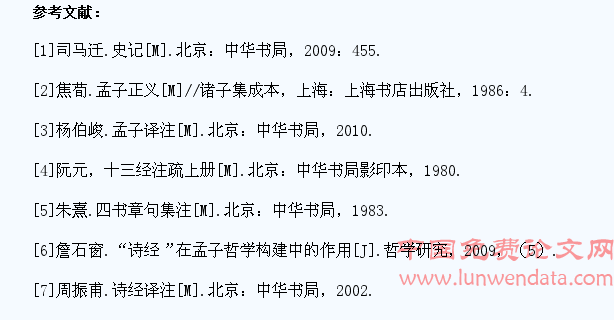

司马迁在《孟荀列传》中说:“退而与万章之徒序《诗》、《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇[1]。”赵岐的《孟子题辞》也如此评述孟子:“治儒术之道,通五经,犹长于《诗》、《书》。”[2]这里的《诗》、《书》显然是指《诗经》和《尚书》。先就《诗经》的在《孟子》一书中的引述状况来讲,全书七章,引述《诗经》原文共计35处,其中孟子本人引诗31次,别人引诗4次(其弟子万章、咸丘蒙、公孙丑和齐宣王各1次)。可见,孟子本人对《诗经》很熟知,并且《诗经》作为其常识储备和理论来源的一部分,在后来游说诸国宣扬自己政治倡导的过程中也起到了开启情志,遥述典章以为己用有哪些用途。

对于《诗经》的引用和解析,孟子遵循了“知人论世”和“以意逆志”两大基本原则。本文试从《孟子?梁惠王》上、下篇中几处对《诗经》的引述状况,来讨论孟子怎么样通过引诗来提源于己的政治倡导与《诗经》在建构孟子哲学思想中的基础性用途。

一

《孟子?梁惠王上》第二节讲了一个“与民同乐”的故事:梁惠王站在池塘边一面顾盼赏析鸟兽自得其乐,一面漫不经心地问孟子,“贤者亦乐此乎?”[3]3孟子回答说,“贤者而后乐此,不贤者虽有此,不乐也。”[3]3意思是说:只有有道德的人才能享受这一种快乐,没道德的人纵使有这种快乐也是没办法享受的。孟子的回答从一正一反两条线索展开,这里显然没直接回答梁惠王贤者乐此与否,而是偷换了定义,王问“亦乐此乎?”,回答却是“而后乐此”。杨伯峻译“而后”为“才能”显然是意译却有失精准。“而后”有两个意思,作“而后”讲,是“将来,后来”之意;作为连词,是“然后”的意思。这里由于没比较的对象,所以作“将来、后来”理解。他的回答则是“贤者有此将来才乐此,不贤者虽有此,不乐也。”[3]让真的有道德的人做了君王,拥有此情此景,他才了解享受此乐,那些没道德的人(这里可能暗指梁惠王)是享受不到此情此景带来的快乐(境界)的。更深一层意思非常明显,梁惠王你虽然占有这类财产(鸿雁麋鹿在池塘上自得其乐),身临此景,但你真的是有道德的人嘛?你真的了解享受这种快乐吗?

梁惠王可能听懂了孟子的意思,可能没听懂,但孟子需要为其已经表述出的意思、抛出的看法(或称给出的回答)做更进一步的讲解,所以他引用了《诗经》中“文王之乐”和《尚书》中“商纣之乐”一正一反来展开论证。其中,对“文王之乐”的描述引用《诗经?大雅?灵台》前两节:

经始灵台,经之营之,庶民攻之,不日成之。

经始勿亟,庶民子来。

王在灵囿,■鹿濯濯,白鸟■,于■鱼跃。

接着这首诗没停顿,并以此为基础继续议论,他说:“文王以民力为沼,而民欢乐之,谓其台曰灵台,谓其沼曰灵沼,乐其有麋鹿鱼鳖。古之人与民偕乐,故能乐也。”[3]3

这里需要注意“与民偕乐”并不是是《诗经》中直接记载描述的现成哲学思想,甚至引文中没提到一个“乐”字,但此情此景,已经勾画出了一幅“君民偕乐图”。孟子看到梁惠王站在池塘上这种情景,借用《灵台》篇中描述的“君民偕乐图”,再结合自己“仁政”倡导,从而得出一剂教化梁惠王的良方――爱民,更具体一些即需要梁惠王要“与民同乐”。一方面说梁惠王,你像周文王一样也叫人民修筑了灵台,算是雄伟的大工程吧,但你是否也应该像周文王一样与你的人民一同推荐这种快乐呢?此处可见,孟子对梁惠王宣扬“与民偕乐”政治倡导,实则来自对《诗经》中《灵台》篇“君民偕乐图”的提炼。

孟子看上去因势诱导梁惠王同意我们的倡导,让梁惠王意识到自己作为君王应该“与民同乐”,但其实还应该引发更深一层的哲思,即是对何为真的的“乐”的考虑。

对于《灵台》篇的讲解,《毛诗序》说:“《灵台》,民始附也。文王受命,而民乐其有灵德,与鸟兽昆虫焉”[4]。《笺》:“民者,冥也,其见仁道迟,故于是乃附也。天子有灵台者,所以观■象,察气之妖祥也。文王受命,而作邑于丰,立灵台。《春秋传》曰:‘公既视朔,遂登观台以望,而书云物,为备故也。’”[4]501即文王秉承天命,民因其先有灵德而相倚赖之,遂集全民之力修建灵台,并与民同乐,甚至鸟兽都了解其中的缘由而雀跃欢呼,此种乐已经超越了人类种群,是上升到自然而达到了“民胞物与”的更高中一年级层境界。

是文王召集人民修建灵台,还是人民自发为文王修建灵台,在这里已经不那样要紧了,要紧的是文王和臣民能融为一体,人民对王的爱戴之情可以让王振臂一挥而一呼百应,鸟兽虫鱼闻之欢腾雀跃,即是“天人合一”的终极境界。

在如此天人合一的终极境界中,“与民同乐”这一定义,只不过“大乐”中的一部分“小乐”,虽然没达到爱人爱万物的终极境界,却是作为一个统治者需要拥有的由其爱民思想而展开的基本力量,这是施政的根源,是王道之本。

孟子的“乐”,从《灵台》篇来看,已经不止是简单的物质满足,究其终极则是精神层面的富足。虽然物质条件和生活环境可以影响精神和心灵,但它毕竟不是决定性原因。如孔子“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣”[5]97。又如颜回“一箪食,一瓢饮,在陋巷。人不堪其忧,回也不改其乐”[5]87。这类都是精神超越物质的典型。所以说假如精神方面出了问题,如后文引述《尚书?汤誓》中夏桀的例子“时日害丧,予及女偕亡”[3]3。老百姓都要与你同归于尽了,然“虽有台池鸟兽,其能独乐乎?”[3]3 后文中孟子质问梁惠王“今恩足与禽兽而功不至于百姓者,犹为什么也?”[3]15则是在引述《灵台》篇勾画“天人合一”之“大乐”背景下,从反方向角度第三向梁惠王发问,足以见孟子论辩的严密性与《诗经》有关篇章在构建孟子哲学思想中的基础性用途。

二

《孟子》中其他哲学思想的构建也不能离开《诗经》的基础性用途。关于“仁”的实践问题,孔子说:“己欲立而立人,己欲达而达人”[5]92。即需要“行仁”时要“推己及人”,以如此的方法来追求“仁”需要自然过高,“欲立”说明还未立,自己未立而何以“立人”?“欲达”乃是未达之状况,自己未达之时,何以“达人”?孟子正是看到了这种追求“仁”的苛刻的非普通人所能同意的需要,所以对孔子“行仁”的办法进行了继承和进步并运用到王道中去,还是遵循“推己及人”的原则,却从本体出发,“老吾老与人之老,幼吾幼与人之幼。”[3]15若这样,则“天下可运于掌。”孟子的“推己及人”是符合人之常情的,具备逻辑和实践的可能性。虽不如孔子的需要高,但却更易于为大家所同意,更富有人情味。那样这一理论(或者叫办法)上的改进去自哪儿?下面,孟子又引用《诗经?大雅?思齐》篇中一句:

刑与寡妻,至于兄弟,以御于家邦。

《毛诗正义》中,《疏》云:“作《思齐》诗者,言文王所以得圣,由其贤母所生。文王自天性当圣,圣亦由母大贤,故歌咏其母,言文王之圣”[4]516。“齐”本作“斋”,“庄重、敬重”之意。此处孔颖达觉得文王之母“常思庄敬者”,当他成为文王的妈妈时又“常思大姜之配、大王之礼”,所关注的事情伴随身份地位的变化而变化,即是有德。所以《思齐》篇目具备“以德行仁”的意思,故而被孟子所关注[6]。这三句引文是《思齐》篇五节中的第二节尾句,“刑”为“法”,“寡”为“少”,则“寡妻”即为“少有些、贤良的老婆”,整句话的意思是说文王以礼法善待贤良的老婆,连及兄弟,由此推及开来,延伸到国家的治理中去。显然这里有“推恩”的雏形,有由己及人,由近及远的哲学理趣,从最亲近的人做起再扩散开来,又符合人性伦理。

孟子以此为依据而展开论证,如此把好心好意扩大到其他方面去,由近及远地把恩惠推广开来,便足以安天下,在满足了自己情感需要,或者说在尽到了自己孝亲爱子义务的状况下,再由近及远地推及开来,在力所能及的范围之内,去尊敬其他像自己爸爸妈妈一样的老人,爱像自己子女一样的孩子。这是责任和情感的延续,自然困难程度要比孔子的“己欲立而立人,己欲达而达人”[5]92容易得多。接着他从反面说,假如不如此,甚至连我们的老婆都保护不了。最后得出古时候圣贤之所以远远超越普通人,是擅长推行他们好行为的结论。

显然,此段论述孟子深刻明晰《思齐》篇“由己及人”的哲学思维,并在此基础上直接展开的。倘若没这个理论来源,则不知从何说起。这里足以见证孟子在继承并阐发孔子哲学看法时借用《诗经》来启发深化自己思想倡导的特征,《诗经》在孟子哲学思想构建中的基础性用途也可见一斑。

三

有时,孟子也会引用《诗经》来印证我们的理论倡导。如梁惠王问“交邻国有道乎?”[3]28孟子直截了当地回答“有!”紧接着却说“唯仁者为能以大事小”,“唯智者为能以小事大”,“以大事小者,乐天者也”,“以小事大者,畏天者也”,最后直接得出结论:“乐天者保天下”,“畏天者保其国”[3]28。每说完一句,结合史实举例,仍感觉论据不够,所以第三引用《诗经》中《我将》篇有关诗句来印证我们的看法:

畏天之威,于时保之。

这里的“畏天”实则是上文论述的理论来源,只不过在这里作为对结论的印证,梁惠王你看,我的看法,其实是和古时候人一样的,你是不必怀疑我的。

《毛诗序》说:“《我将》,祀文王于名堂也。”《笺》云:“将,犹‘奉’也。我奉养我享祭之羊牛,皆充盛肥■,有天气之力助。言神飨其德而右助之”[7]469。这首诗描述了后人祭祀文王乞求保佑的情景。此处引用最后两句,点名所有祭祀的行为都是统治者敬畏上天以求得统治长久的目的,本质上就是孟子得出的“畏天者保其国”的理论根源。这里不是巧合,而是孟子论辩之术的高明之处,先虚设答案再逐步论证得出结论,表面看上去与古时候典籍记载暗合,实则是从典籍出发,运用演绎的思维办法,得出一套富有哲理的逻辑推理,最后用典籍来“印证”我们的看法以增加其说服力。

这里孟子将“畏天”与“乐天”对应起来,从“天人关系”的角度提源于己的民本倡导,也是在《我将》篇“畏天”的基础上,进一步深化扩大而形成的。

此段论述完毕,但梁惠王却说:“大哉言矣!寡人有疾,寡人好勇。”此话一出,即等于孟子前段的论述没达到令梁惠王心甘情愿折服的成效。孟子针锋相对:“王请无好小勇。”[3]28接着进一步讲解“小勇”为“匹夫之勇”,又借用《思齐》篇中“推恩”的哲学思维方法,需要梁惠王将此“小勇”推及开来,进一步扩大,变成“大勇”,以达到“安天下之民”的目的。这正是梁惠王所思所想,孟子此时直指其终极目的,想来梁惠王也正听得入神。

他描述何为“大勇”与“大勇”能达到的成效时,引用了《诗经》中的《皇矣》篇:

王赫斯怒,爰整其旅,以按徂旅。

以笃于周祜,以对于天下。

《毛诗序》:“《皇矣》,美周公也。天监代殷,莫若周,周世世修德,莫若文王。”《笺》:“监,视也。天视四方可以带殷王天下者,维有周耳。世世修行道德,唯有文王盛耳”[7]387。《毛诗》的看法,此诗是对周文王的赞美。孟子提这首诗,一方面是描绘“大勇”之人可以“一怒而安天下之民”这种英雄情结,其次其实是对梁惠王的暗示。

梁惠王是战国前期赫赫有名的魏惠王魏茔。魏的先祖毕公是周文王的庶子,也就是说周文王算得上是魏惠王的老祖宗。魏惠王(梁惠王)即位时魏国正处于鼎盛时期,但与孟子谈话此时,魏国已经历程了几次重大战役。“及寡人之身,东败于齐,长子死焉,西丧地于秦七百里,南辱于楚”[3]9。此时魏国实力已大不如以前,梁惠王也看上去狼狈不堪。正是在魏国已经失势又欲重整旗鼓的大背景下,孟子此时引述《皇矣》篇举例,实则是要梁惠王效仿学习老祖宗周文王那样实行“大勇”而达到“一怒而安天下之民”的目的,想来此时周文王对于梁惠王的榜样用途,已经远远超越了游说本身所起到的效果。

在此番辩论中引述《皇矣》篇,一方面是以前文《我将》篇“推恩”思想演变出来的由近及远的“请大其勇”,其次,则是遥述典章,暗示梁惠王要学周文王存“大勇”而弃“小勇”,这种引述起到强有力的引导性用途和榜样用途。

诗后引用《尚书》举周武王的例子,目的亦在于此。

《孟子》一书中,诸这样类借《诗经》等经典为基础来阐释进步自己政治倡导与哲学看法的例子不胜枚举,处处相似而又实不相同,于不同之中探寻其相同之处,则是《诗经》在整个孟子哲学思想建构中的基础性用途。