中图分类号:B223.5;B516.47 文献标志码:A 文章编号:1001-862X(2014)02-0099-005

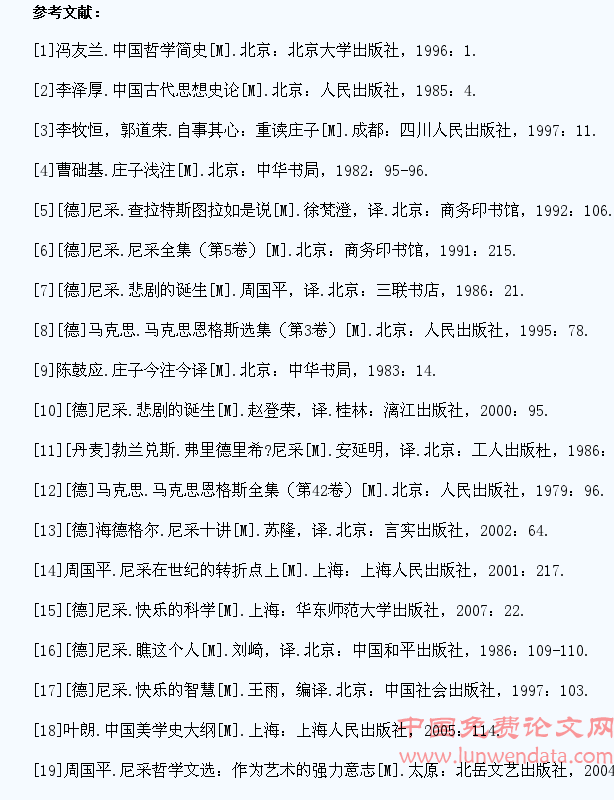

庄子和尼采作为不听话哲人出于对生命和万物的热爱,皆对传统思想观念作了深刻的检讨和批判。庄子和尼采虽说是处于不同历史时期的著名哲学家,面临各自的年代背景却是有着很多的相似,即二人皆对各自的文化传统提出了彻底的批判,张扬人的自由精神。庄子与尼采生命哲学的主线就是从自由的审美视角去观照生命本体与自然造化,最后追求个性解放与形而上的内在超越和自由佳境。

1、“逍遥”与“狂欢”:体验生命自由的思想特质

庄子和尼采都把“自由”作为毕生追求的生活理想,并信奉人理应摆脱日常各种各样的桎梏,从而获得真的意义上的精神自由。庄子和尼采都对传统价值理论进行强烈的批判,信奉精神自由的重要程度。但两者毕竟来自于迥异的民族文化和社会环境。庄子着重抨击儒家伦理压抑人性,强调应该从精神层面上拓展人的视线和升华人的精神境界;尼采觉得基督教理论致使了人的精神颓废故而极力倡导突破思想禁区而迈向新的自由范围。

生命哲学主张更多地关注生命存在的形态与人与社会的关系等话题,并为生命的健全提供思想和办法论。冯友兰觉得:“哲学就是对于生活的有系统的深思的思想。”[1]强调哲学的基本使命是通过深思为人类提供世界观和办法论。关注现实生命存在和探索理想生命形态就是庄子和尼采要紧的哲学视线。李泽厚指出:“庄子是最早的反异化的思想家,反对人为物役,需要个体身心的绝对自由。”[2]庄子祈求的生命自由在实质上是砸碎个体外在枷锁的“出六极而游乎尘垢以外”的绝对精神逍遥。庄子在人类存活方法上崇尚自然,倡导“天地与我并生,万物与我为一“的精神境界。庄子主张的自由是不受任何束缚的纯粹自由。“逍遥游”的特征就是个体抛开所有依靠和凭着后的“无待”心理。

庄子生活于战国中期,面对残酷现实环境中的所有倍感失望,不再希冀在现实社会中去探寻自己的价值,而是转向了精神苑囿,并在那里打造出一个性灵避难所。黑格尔说:“现实世界的大家不可以得到的东西,只有在彼岸世界里才成为抽象的现实。在这个抽象的世界里,个人不能不用抽象的方法,在他内心探寻日常找不到的满足,他不能不逃避到思想的抽象中去,并把这种抽象当作实有些主体。这就是说,逃避到主体本身的内心自由中去。”[3]庄子的“逍遥游”只不过心游,或是幻化之境。

庄子美学预设的绝对理念称名为“道”。庄子觉得“道”是绝对自由无限的存在。整个宇宙万物皆由“道”生发而来并且最后复归于“道”。《庄子?大宗师》曰:“夫道,有情有信,无为无形,可传而不可受,可得而不可见;自本自根,未有天地自古以固存;神鬼神帝,生天生地,在太极之上而不为高。在六极之下而不为深。先天地生而不为久,长于上古而不为老。莫知其始,莫知其终。”[4]畅言“道”是真实可信的至高无上的存在,孕育天地万物。

庄子与尼采作为年代的不听话哲人,出于对生命的关注、热爱和颂扬,皆是近似异端的思想者、文明的反叛者、道统的非难者与生命哲学的崇奉者。他们的确能极为敏锐地感觉到年代的巨大变迁所带来的心灵震惊。尼采主张的昂然的生命力、人格的塑造力、奋发的意志力又与庄子终身信奉的与世无争、逍遥自在、适应自然的精神境界的提高可谓是大异其趣,但他们在各自超越思想中所主张的个性独立的精神求索无疑为年代演进带来了强烈的心灵呼唤,并体认着一种“人本主义”的自由精神。

庄子和尼采都致力于“人之本性”的复原,但采取的办法却迥然有别。虽说两人尽皆怀有对现实社会的不满,并渴望生命自由,但庄子与尼采对自由的界定却大异其趣。庄子的自由思辨是从“命定论”出发,追求的是绝对无为的自由佳境,需要世人需要内心静养,是由外而内的“收敛式”的自由;尼采竭力主张用人的本能意志去行动、创造、超越,是自内而外的“发散式”的自由。

尼采崇奉生命,力求成为生命的“拼命感受者和辩护者”,尼采说:“根本我只爱着生命――而且,诚然,当我憎恨生命时也最爱生命!”[5]尼采虽说同庄子一样认同生活道路的确是充满痛苦的征途,却仍想挺身而出,力争强力、奋发、有为,追崇蕴含于人体之内的创造欢乐的酒神精神。尼采大声疾呼:“从存活获得最大成就和最大享受的秘密是:生活在险境中,在威苏维火山旁建筑你们的城市。把你们的船只驶向未经探测的海洋,在同旗鼓相当的对手与同你们我们的战争中生活。”[6]站在生命之上而决不在乎肉体的毁灭,越是濒临消亡越是感受开心,积极投入大千世界和生活改造,张扬着在悲切中心怀奋斗的狂欢激情。

现实生命个体大多会感觉到世俗的挤压、存活的艰辛、求索的挫折、进步的阻隔,它势必需要个体采取补偿方法加以平衡。庄子看上去“无奈游世”的生活态度背后却有着不愿妥协而不断追求生命价值的精神,尼采主张的“放任本能”更是一种生命的欢跃姿态,但他们在看上去外显的欢快背后皆隐藏着很深厚的悲剧特质与对生命的执著、坚持和祈盼。尼采说:“只有作为一种审美现象,生活和世界才看上去是有充分理由的。”[7]21人的生命唯有在艺术的审美之中才能真的地得到价值认可和存在依据。尼采赋予了艺术一种对生命的形而上的意义,强调这种意义一般来源于艺术中的“冲创意志”。觉得人世间正是由于有了醉狂艺术的升腾才演绎出生命存在的合理性、势必性和稳定性,即只能依托“醉于艺术”方能在审美中感悟生命的力量,观照宇宙的本质精神,获得生命的自由驰骋,从而真的享遭到自由、愉悦的生命活力。 3、“游世”与“醉艺”:悟化生命美感的践行模式

庄子和尼采都强调精神世界的自由塑造,但不一样的是庄子倡导清静无为的内敛的精神世界,尼采却需要自我达成的向外的精神世界。庄子和尼采的哲学思想最后皆可归结为对人性的关注,他们不只承认生活的悲剧现实而且强力倡导超越生活的悲剧性。为探求人性的本真风范,庄子把悲剧作为生活的清醒剂,尼采则把悲剧当作生活的开心剂,但他们均采取理想的形式对世俗社会所赞美的人格加以彻底地否定,从而显现出在生活超越观上一同的审美取向。

庄子深知人性的局限而力图予以超越,幻想打造一个思想上的自由王国来探求某种逍遥游世的生活佳境。庄子面对生死无常与无来由的痛苦、疾病、不公,深邃地觉察到困囿生活自由的诸种羁绊大多是来自社会、自然、自我之限,逐步感悟到世人若想维持自由天性就需要涤除很多障碍。“逍遥游”作为庄子的生活理想就是其自由观的灵魂所在、生命哲学的自然归宿和生活价值观的最高境界。为此,庄子提出了一个内外结合而渐趋摆脱限制的修养经历,即通过“心斋”、“坐忘”来抛弃仁义礼乐、生理欲望、心灵智慧而终将达到“死生一观,物我两忘”。

庄子和尼采皆是在对传统道德进行强有力批判的基础上建构着各自的理想道德人格。尼采提出了“重新估价所有”的抗争口号,自称“第一个反道德者”,是现有些颓废文化堆下的“炸药”,是旧价值体系“彻底的破坏者”。觉得西方文化中的理想主义道德和基督教道德就是长期窒息生命精神的恶魔。“从根本上来讲,在反道德这个名词中,含两种否定。第一,我否定以往被叫做最高者那类型型的人――即善良的、仁慈的、宽厚的人;第二,我否定常见承认所谓道德本身的那种道德――即颓废道德,或者用更不好的名词来讲,基督教道德”。[16]

尼采说:“仔细审察一下最棒、最有效果者的生平,然后反躬自问:一棵参天大树假如昂首于天宇之间,能没恶劣的气候和暴风雨之助吗?外部的不善和对抗、某种仇恨嫉妒、玩梗疑惑、严酷贪婪和暴戾,是不是算顺利环境之原因呢?没这种顺利的环境,甚至连德性上的巨大长进也不可能。”[17]明晰现实世界,“超人”的道路充满血腥气味和恐怖氛围,环境越险恶就越大概出现“超人”。因此,日常势必需要一个把现实争斗简化了的外观的艺术境界,并以此来慰藉生活的痛苦磨难。于是乎,尼采提出了“远观”、“独处”的理想道德人格修养渠道。“远观”是从远处看待事物和认识自己,并借以超脱万物的束缚。“独处”却是达到艺术境界并以之安顿寂寞心灵的有效渠道。

叶朗指出:“坐忘”和“心斋”一样,其核心都是要大家彻底排除外部世界强加给人的所有人为的观念,只有如此,才能让个体以一颗纯净透明之心来达成对于道的观照,从而达到一种至美至乐的境界,并在其中获得高度的精神自由。这种通过“心斋”、“坐忘”所达到的境界,就是庄子所说的“游”。[18]庄子的体道过程就是一种悟化本真、忘却外物、自由无碍、回归天性的生命征途。

“游”与“醉”可谓是人类本质精神之美的体认佳径,更是生命个体的“大美”感悟。“游”是《庄子》全篇的核心范畴,若想达至“游”的自由生命状况,就需要寻觅某种“虚静”、“忘我”,涤除所有凡间俗世的欲念,全身心地融入自由无拘的宇宙精神,追求至真、至善、至美的生命圣境。与之相反,尼采在《悲剧的诞生》里借用对古希腊悲剧的研究而提出了“酒神精神”,觉得酒神精神就是一种趋向于放任性灵的原始本能的醉狂。尼采推崇的是在艺术中放任自我的酒神狂欢之“醉”,并竭力倡导通过“醉”于艺术来拯救生活的苦难。

尼采倡导艺术就像生活的游戏,唯有处于“醉”态回归纯真无杂念的婴孩时期,才能迸发出原始的生命创造力。尼采说:“艺术家假如有的作为,都肯定禀性强健(肉体上也这样),精力过剩,像野兽一般,充满情欲。艺术家不应当根据本来的面目看事物,而应当看得更前凸后翘、更单纯、更强健,为此在他们的生命中就需要有一种朝气和春意,有一种常驻的醉意。”[19]尼采正是以“醉”为标准对艺术家的存在状况作出了最基本的规定,即艺术家必是充满了生命的醉意并洋溢着克服现实阻力的生活欢乐。因此,尼采以极其独特、敏锐、审美的视角来解析悲剧艺术,并从中去寻求、领悟、拓展生命的存在乎义。

尼采评说:“一种文化伴随这种认识应运而生,我斗胆称之为悲剧文化。这种文化非常重要的标志是,智慧取代科学成为最高目的,它不受科学的引诱干扰,以坚定的目光凝视世界的完整图景,以亲切的爱意努力把世界的永恒痛苦当作我们的痛苦来把握。”[7]334这样来看,尼采和庄子一样都觉得艺术与宇宙生命最根本、最本质的精神相契合,世人可通过艺术来真的地感知生命之“大美”。

庄子与尼采皆以诗意的哲学言语来描摹自由这一亘古不变的生命哲学主题,遵从生活的审美化与形而上的内在超越,倡导依托自由的审美视角去全力观照生命本体,崇奉以持守生命本真来拯救人世间被异化的生命个体,从而纵情地讴歌生命自由精神。